Vor einem Jahr, am 9.November 2022, habe ich an dieser Stelle gefordert, dass der Schlussfolgerung „Nie wieder Antisemitismus“ endlich konsequent Taten folgen müssen. Fast ein Jahr lang ist wieder nichts passiert, was dieser Forderung entspricht.

Fast ein Jahr lang gab es immer wieder Demonstrationen, die das Existenzrecht Israels bestritten, antisemitische Graffiti und widerwärtige judenfeindliche Ausfälle nicht nur in den sogenannten sozialen Medien.

„Du Jude“ ist ein Schimpfwort geworden. Die Kuratoren der Documenta, die die Ausstellung antisemitischer Darstellungen ermöglichten und erst nach massiven Protesten diese entfernten, sind inzwischen Hochschulprofessoren in Hamburg . Nach dem 7.Oktober 2023 liketen sie einen antisemitischen Post. Trotz öffentlicher Debatte haben sie also nichts begriffen und blieben ihrer antisemitischen Haltung treu.

Es gibt in Deutschland Gegenden, in denen man besser keine Kippa oder einen Davidstern sichtbar trägt. Denn man muß mit Pöbeleien oder Schlimmerem rechnen. Jüdische Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder auch Buchläden müssen von der Polizei geschützt werden. Synagogen und Gemeindezentren sowieso.

Veranstaltungen mit jüdischen Referenten oder zu jüdischen oder israelischen Themen sind ohne Schutz nicht möglich. Bei Gedenkveranstaltungen gehört der Polizeischutz selbstverständlich dazu.

Das war die Situation vor dem 7. Oktober 2023 in unserem Land. So schlimm, so erschreckend normal.

Dann kam der verbrecherische Anschlag der Hamas auf Israel. Das schlimmste Massaker seit der Shoa an jüdischen Menschen. Ohne einen Funken Menschlichkeit wurden unterschiedslos über 1.400 Menschen getötet, nur weil sie Juden waren. Männer, Frauen, Greise und Kinder. Ich erspare mir die Details, denn die Mörder waren so stolz auf ihre widerlichen Taten, daß sie sie sogar filmten und ins Netz stellten.

Allein dieses Öffentlichmachen der bestialischen Tötungen zeigt den ganz besonderen Charakter des Hamasüberfalls. Wie verblendet muß man sein, daß man sich beim mörderischen Handwerk filmt, wie sicher ist man, daß man Beifall für sein menschenverachtendes Tun bekommt.

Die Reaktionen auf den Hamasangriff in Deutschland, vor allem von arabischstämmigen und muslimischen Menschen, wirken verstörend. Nicht nur in Berlin-Neukölln wurde die Ermordung jüdischer Menschen auf den Straßen gefeiert. In zahlreichen Städten unseres Landes wurde nicht nur heimlich, sondern im Gegenteil öffentlich gejubelt und die Täter als vorbildhafte Helden gelobt.

Zahlreiche pro-palästinensische Demonstrationen und Kundgebungen haben inzwischen stattgefunden, viele Israelflaggen wurden verbrannt. Häuser, in denen Juden leben, mit einem Davidstern gekennzeichnet. Die Forderung nach Auslöschung Israels ist auf fast jeder angeblichen „Friedensdemonstration“ zu hören, entweder direkt oder als „Dekolonialisierung“ getarnt.

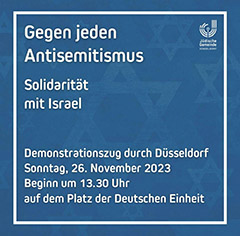

Ja, es gab auch Initiativen, Demonstrationen und Kundgebungen, die Solidarität mit Israel einforderten. Auch in Neuss. Aber was sind etwa 400 – 500 Teilnehmer am 16.Oktober auf dem Münsterplatz angesichts von 160.000 Einwohnern in Neuss?

Die Frage sei erlaubt, wo blieben die tausenden von Schützen, die ihre Heimatstadt schützen wollen ? Wo blieben die Sportlerinnen und Sportler aus den Vereinen, wo die vielen in Kirchen, Vereinen und Verbänden Engagierten, die „normalen“ Parteimitglieder, die sich als politische Basis empfinden. Also ganz einfach: wo blieb die Masse der Bürgerinnen und Bürger, die sich als Neusser fühlen.

Ein Aufstand der Zivilgesellschaft, wie er jetzt nötig wäre, sieht anders aus. Aber vielleicht war es auch nicht ausreichend, mit einer 10-Zeilenmeldung in der NGZ einzuladen.

Die offizielle Politik hat sich durchaus bewegt. Das Verbot der Hamas und der Organisation Semidoun in Deutschland ist sinnvoll, aber warum kommt dies erst jetzt ? Polizei und Justiz greifen jetzt konsequent bei Israel- und judenfeindlichen Parolen ein. Warum diese Konsequenz nicht früher ?

Aber auch die Politik ist wankelmütig. Die Wiederholung der Selbstverpflichtung „Die Sicherheit Israels ist Staatsräson Deutschlands“ hört sich entschlossen an, geht aber nicht zusammen mit der Enthaltung der Bundesrepublik in der UNO. Nur um sich als potenzieller Vermittler anzudienen, die berechtigten Interessen Israels zu verletzten, ist die Fortsetzung einer inkonsequenten und falschen Politik der Vergangenheit.

Robert Habeck hat eine gute Rede gehalten. Auch wenn viele seiner Argumente schon vorher gesagt worden sind, war es gut, sie in argumentativ überzeugender Form so zu hören. Enttäuschend oder besser erschreckend dabei ist, daß diese Rede weder vom Bundeskanzler, noch vom Staatsoberhaupt, unserem Bundespräsidenten, schon Tage zuvor gehalten worden ist.

Das dröhnende Schweigen der Intellektuellen, die zwar wortreichen, aber unklaren Aussagen vieler Künstlerinnen und Künstler, die sonst mit berechtigter Empörung gegen die Verletzung von elementaren Menschenrechten zu Felde ziehen, gehören auch zum Versagen der Zivilgesellschaft.

Die Reaktion muslimischer Verbände, wenn sie denn überhaupt erfolgte, war in den meisten Fällen zu wenig eindeutig. Dies ist nicht zuletzt eine verpaßte Chance für ein zukünftiges Zusammenleben.

Die Verweigerung der Empathie für die israelischen Opfer, für die Getöteten, die von der Hamas Entführten, die Familien der Ermordeten und Verschleppten, aber auch für die in Deutschland in Angst und Trauer lebenden Jüdinnen und Juden macht mich betroffen. Die in der Debatte häufig erfolgende Täter-Opfer-Umkehr, das Verschweigen des bestialischen Hamasüberfalls bei gleichzeitiger massiver Kritik an den israelischen Maßnahmen und die idiotischen Verschwörungstheorien machen mich wütend.

Wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland Angst haben, ihr Judentum zu zeigen, weil sie zurecht Angriffe fürchten, ist vieles falsch gelaufen. Wenn in Schulen jüdische Kinder zu Außenseitern gemacht, weil sie vor allem von muslimischen Mitschülern gemobbt werden und die anderen bestenfalls dazu schweigen, haben wir wesentliche pädagogische Ziele nicht erfüllt. Wenn Jüdinnen und Juden in dieser für sie persönlich und für ihre Gemeinschaft insgesamt bedrückenden Situation sich im Stich gelassen fühlen, haben wir als Zivilgesellschaft versagt.

Antisemitismus ist immer ein Verbrechen, gleichgültig woher er kommt. Wer in Deutschland leben will, muß wissen und spüren, daß Antisemitismus in diesem Land nicht geduldet wird. Dies gilt für Deutsche, für Zugewanderte und für Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Wer nicht bereit ist, diesen Grundsatz zu akzeptieren. muß die Härte der Gesetze spüren. bzw. Deutschland wieder verlassen.

Die Shoah, deren Anfänge auch am 9.November 1938 sichtbar waren, gehört zur deutschen Geschichte. Daraus erwächst in der Gegenwart eine Verantwortung auch für diejenigen, die persönlich keine Schuld tragen. Hier vorne stehen Schülerinnen und Schüler, die sich mit diesem Kapitel beschäftigt haben. Danke dafür und für Ihre Mitgestaltung der Gedenkstunde.

Dorothea Gravemann

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Neuss e.V.